当前位置 : 首页 > 新闻中心 >

际华新闻

际华新闻

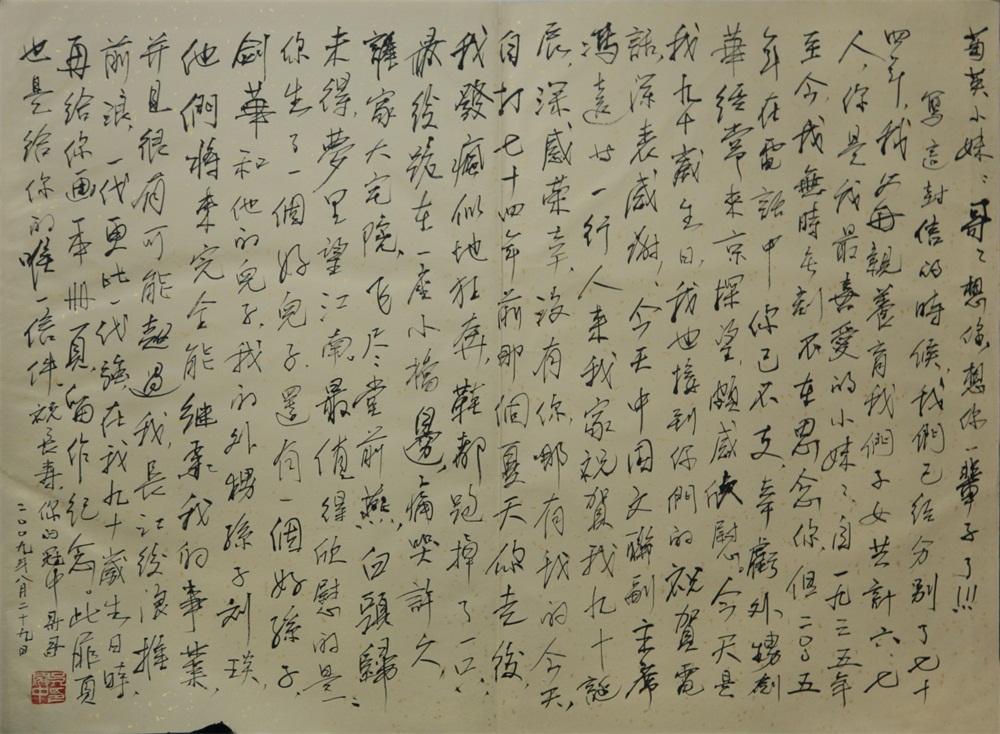

提起吴冠中,几乎无人不知,他是20世纪现代中国绘画的代表画家之一,终生致力于油画民族化及中国画现代化之探索,艺术成就享誉海内外。但是,大师的家事却很少有人知道,在他的自传《我负丹青》中,也是只提艺术,不提家事, 而吴冠中先生却有人生中最悲痛的往事和经历。以上这段催人泪下的文字是吴冠中先生写给小妹吴菊英的。

吴冠中 《绝笔册页》

1935年夏,16岁的吴冠中在浙江省大中学生暑期军训中,与15岁的杭州艺专学生朱德群相识,受其影响,决心学画,投考国立杭州艺术专科学校。但是,一个穷苦孩子学美术谈何容易,开销很大,可望而不可即。父亲吴爌(kuàng)北在宜兴县闸口乡北渠村吴氏宗祠设立的小学任教,祖父及母亲在家务农、养蚕,收入微薄。正在这时,一位经常去江南收购蚕丝,与吴家很熟的东北大户张恒荣,因他6岁的女儿出麻疹而夭折,看到活泼可爱、天真乖巧的吴爌北6岁的小女儿吴菊英,长相酷似他死去的女儿,又听说了吴冠中无钱学美术的窘境之后,想出一笔资金供吴冠中学美术,以收吴菊英做养女为代价。吴爌北和妻子商议许久,最后忍痛答应了,300块大洋将吴氏兄妹二人分为天南地北。

吴冠中共有兄弟姐妹六七人,吴菊英是吴冠中最小、最喜欢的妹妹。当他闻讯赶回家时,为时已晚,小妹早已杳无踪迹。他沿着河边石板路一路狂奔,呼喊着小妹的名字,鞋跑掉了一只也不知,最后跪在一座桥边失声痛哭起来……

吴菊英临走时,吴母曾几夜赶绣两只浅翠绿色枕套,一个枕套上绣着柳丝双燕(这就是吴冠中为什么爱画双燕的缘由),一个枕套上绣着荷花。为了纪念在夏秋之交桂花盛开时节的离别,张恒荣临走时征得吴爌北同意,将吴菊英的名字改为张桂芳。

2005年夏天, 张桂芳(吴菊英)的长子刘剑华遵母命找到吴冠中的联系方式,但通话时吴菊英高压已达200多,送医院抢救才又活转回来,所以双方未再见面,都是刘剑华一人去北京芳古园舅舅家。

张恒荣留给吴菊英的遗产“文革”期间被红卫兵抄家一空,刘剑华“他与家人均遭受苦难和不幸,一家三口都疯过,都死过,都没死,都没疯!”(吴冠中语),刘剑华家境贫寒,妻子病重不能自理,至今蜗居在鞍山一间老旧狭窄的六十平方筒子楼内。

为了表达自己对于妹妹的愧疚和感情,吴冠中在生命的最后几年,呕心沥血,为妹妹吴菊英和外甥刘剑华留下了一生中艺术最高峰的绝笔作品,他在《重比泰山》的画作的右侧深沉地写下这样的文字:“画完最后一笔,终于松了一口气,腹内阵阵疼痛,这也许是我的绝笔之作,但愿我一生没有虚度,也不奢望重比泰山,希望外甥将此作品售出,以改善生活。舅舅吴冠中,二O一O年春节前夕。”

自刘剑华先生的手中,北京际华春秋拍卖有限公司2015年12月4日秋季拍卖会推出了吴冠中先生留给外甥刘剑华的三幅作品《秋瑾故居》、《七十年代上海》、《红梅》。

吴冠中《七十年代上海》 68×136cm

吴冠中《红梅》 46×36cm

在20 世纪80 年代,吴冠中的国画发生重要的转变,他利用30 年断断续续的油画写生与创作经验,把他对形式美与抽象美、直觉与错觉的感触大量落实到水墨实践上,完成了诸多作品。这其中的《秋瑾故居》是他的成功之作,亦是他具有典型性和代表性的作品之一。

吴冠中先生格外器重《秋瑾故居》,曾写了画外话:“忠魂何处,故居似黑漆棺材,燕语生生明如剪”。 厚厚的墙,乌黑宽大的门紧闭在画面中央,近乎顶天立地,占领了宣纸之纯白,俨然画中女皇。吴冠中将《秋瑾故居》移植成的油画,北京保利2011秋拍成交价:RMB 74,750,000。

在这幅《秋瑾故居》中,吴冠中已经竭力将画面可有可无的部分进行了大量删减。画中除了爬在电线上的燕子和“秋瑾故居”门牌是具象的外,其余的物象均是模糊的、抽象的,完全以纯粹的视觉形式被呈现出来。画面上蓝天绿水的面积已被留白替代,相反墙与门的比例被夸张地放大,使得画中的形式与抽象美感更加突出。至于意境,吴冠中以往“传神写照”的手法来塑造清新恬淡的意境不同,《秋瑾故居》映射的意境是抽象的、冷漠的,非柔软的新意境。具体来说,《秋瑾故居》是用“借象写意”的手法,借以冷酷的抽象因素来阐发直指人心的悲剧意识。在众多的江南题材作品中,甚至在吴冠中的全部作品中,他认为最突出,最具代表性的是《双燕》。而从作品的创作手法和创作理念来看,《秋瑾故居》是对《双燕》的一种超越。二者虽属同一派系,但就作品中更直接的提炼手法与表达意向来说,《秋瑾故居》更趋向于吴冠中所探索的抽象美与形式美的创作理念。

这幅《秋瑾故居》,吴冠中先生一半是对形式与抽象因素的借鉴与应用,另一半是凭其主观的感觉与经验创作了这幅成功的作品。“艺术呢,是看感情的奥秘,没有感情的作品,笔墨等于零”(2009年吴冠中给吴菊英的信),比起吴冠中先生的《秋瑾故居》油画,更包含和寄托着着他的深厚的另外一种情感。

吴冠中共有兄弟姐妹六七人,《秋瑾故居》作品的上方恰好有七只燕子,其中一只孤零零地背向姊妹兄弟伫立在另外一条线上,她应该是吴冠中先生心里最爱的小妹的画中的化身。“谁家大宅院,飞尽堂前燕,白头归未得,梦里望江南”,我们从这幅画中能够感受到吴冠中先生创作时内心在泣血的痛。

“莫道女儿非英物,夜夜龙泉壁上鸣”。位于浙江省绍兴市城南塔山南麓和畅堂十八号的秋瑾故居,盛满一代英杰的豪气壮志和悯人连天的情怀。

吴冠中2010年二月十四日大年初一写给妹妹吴菊英的绝笔信;“我爱这片热土,我爱生活在这片热土上的人们,我热爱我的亲人,热爱艺术,我把我的一生都献给了她,苦难成就人生,苦难成就艺术,我在天堂也要搞艺术,也想你们,你们想我吗?那就去看我的画吧,我就活在我的画里!!!再见了,我的祖国,再见了,我的亲人!!!”

四个月后,2010年6月25日23时57分,吴冠中先生因病医治无效,在北京医院逝世,享年91岁。他与朝思暮想的小妹始终未能见面。

吴冠中先生留给亲人的这些作品是世界上最珍贵的财富。

吴冠中的巨作《秋瑾故居》

北京际华春秋秋季拍卖会推出吴冠中的巨作《秋瑾故居》

吴冠中 《秋瑾故居》 96×179cm

“我一辈子断断续续总在画江南,白墙黛瓦,小桥流水,湖泊池塘,水乡水乡,白亮亮的水乡,黑、白、灰是江南主调,也是我自己作品银灰主调的基石……我欠小妹太多太多了,没有她,不可能有我的今天。夜宴越千年,歌声远,无力补天,人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全,但愿人长久,千里共婵娟。二OO九年冬,吴冠中。”吴冠中 《秋瑾故居》 96×179cm

提起吴冠中,几乎无人不知,他是20世纪现代中国绘画的代表画家之一,终生致力于油画民族化及中国画现代化之探索,艺术成就享誉海内外。但是,大师的家事却很少有人知道,在他的自传《我负丹青》中,也是只提艺术,不提家事, 而吴冠中先生却有人生中最悲痛的往事和经历。以上这段催人泪下的文字是吴冠中先生写给小妹吴菊英的。

吴冠中 《绝笔册页》

吴冠中共有兄弟姐妹六七人,吴菊英是吴冠中最小、最喜欢的妹妹。当他闻讯赶回家时,为时已晚,小妹早已杳无踪迹。他沿着河边石板路一路狂奔,呼喊着小妹的名字,鞋跑掉了一只也不知,最后跪在一座桥边失声痛哭起来……

吴菊英临走时,吴母曾几夜赶绣两只浅翠绿色枕套,一个枕套上绣着柳丝双燕(这就是吴冠中为什么爱画双燕的缘由),一个枕套上绣着荷花。为了纪念在夏秋之交桂花盛开时节的离别,张恒荣临走时征得吴爌北同意,将吴菊英的名字改为张桂芳。

2005年夏天, 张桂芳(吴菊英)的长子刘剑华遵母命找到吴冠中的联系方式,但通话时吴菊英高压已达200多,送医院抢救才又活转回来,所以双方未再见面,都是刘剑华一人去北京芳古园舅舅家。

张恒荣留给吴菊英的遗产“文革”期间被红卫兵抄家一空,刘剑华“他与家人均遭受苦难和不幸,一家三口都疯过,都死过,都没死,都没疯!”(吴冠中语),刘剑华家境贫寒,妻子病重不能自理,至今蜗居在鞍山一间老旧狭窄的六十平方筒子楼内。

为了表达自己对于妹妹的愧疚和感情,吴冠中在生命的最后几年,呕心沥血,为妹妹吴菊英和外甥刘剑华留下了一生中艺术最高峰的绝笔作品,他在《重比泰山》的画作的右侧深沉地写下这样的文字:“画完最后一笔,终于松了一口气,腹内阵阵疼痛,这也许是我的绝笔之作,但愿我一生没有虚度,也不奢望重比泰山,希望外甥将此作品售出,以改善生活。舅舅吴冠中,二O一O年春节前夕。”

自刘剑华先生的手中,北京际华春秋拍卖有限公司2015年12月4日秋季拍卖会推出了吴冠中先生留给外甥刘剑华的三幅作品《秋瑾故居》、《七十年代上海》、《红梅》。

吴冠中《七十年代上海》 68×136cm

吴冠中《红梅》 46×36cm

吴冠中先生格外器重《秋瑾故居》,曾写了画外话:“忠魂何处,故居似黑漆棺材,燕语生生明如剪”。 厚厚的墙,乌黑宽大的门紧闭在画面中央,近乎顶天立地,占领了宣纸之纯白,俨然画中女皇。吴冠中将《秋瑾故居》移植成的油画,北京保利2011秋拍成交价:RMB 74,750,000。

在这幅《秋瑾故居》中,吴冠中已经竭力将画面可有可无的部分进行了大量删减。画中除了爬在电线上的燕子和“秋瑾故居”门牌是具象的外,其余的物象均是模糊的、抽象的,完全以纯粹的视觉形式被呈现出来。画面上蓝天绿水的面积已被留白替代,相反墙与门的比例被夸张地放大,使得画中的形式与抽象美感更加突出。至于意境,吴冠中以往“传神写照”的手法来塑造清新恬淡的意境不同,《秋瑾故居》映射的意境是抽象的、冷漠的,非柔软的新意境。具体来说,《秋瑾故居》是用“借象写意”的手法,借以冷酷的抽象因素来阐发直指人心的悲剧意识。在众多的江南题材作品中,甚至在吴冠中的全部作品中,他认为最突出,最具代表性的是《双燕》。而从作品的创作手法和创作理念来看,《秋瑾故居》是对《双燕》的一种超越。二者虽属同一派系,但就作品中更直接的提炼手法与表达意向来说,《秋瑾故居》更趋向于吴冠中所探索的抽象美与形式美的创作理念。

这幅《秋瑾故居》,吴冠中先生一半是对形式与抽象因素的借鉴与应用,另一半是凭其主观的感觉与经验创作了这幅成功的作品。“艺术呢,是看感情的奥秘,没有感情的作品,笔墨等于零”(2009年吴冠中给吴菊英的信),比起吴冠中先生的《秋瑾故居》油画,更包含和寄托着着他的深厚的另外一种情感。

刘剑华与舅舅吴冠中

摄于2007年三月初芳古园一小区21号楼702室舅舅家中。

拍摄时间:2007年3月3日

吴冠中共有兄弟姐妹六七人,《秋瑾故居》作品的上方恰好有七只燕子,其中一只孤零零地背向姊妹兄弟伫立在另外一条线上,她应该是吴冠中先生心里最爱的小妹的画中的化身。“谁家大宅院,飞尽堂前燕,白头归未得,梦里望江南”,我们从这幅画中能够感受到吴冠中先生创作时内心在泣血的痛。

“莫道女儿非英物,夜夜龙泉壁上鸣”。位于浙江省绍兴市城南塔山南麓和畅堂十八号的秋瑾故居,盛满一代英杰的豪气壮志和悯人连天的情怀。

吴冠中2010年二月十四日大年初一写给妹妹吴菊英的绝笔信;“我爱这片热土,我爱生活在这片热土上的人们,我热爱我的亲人,热爱艺术,我把我的一生都献给了她,苦难成就人生,苦难成就艺术,我在天堂也要搞艺术,也想你们,你们想我吗?那就去看我的画吧,我就活在我的画里!!!再见了,我的祖国,再见了,我的亲人!!!”

四个月后,2010年6月25日23时57分,吴冠中先生因病医治无效,在北京医院逝世,享年91岁。他与朝思暮想的小妹始终未能见面。

吴冠中先生留给亲人的这些作品是世界上最珍贵的财富。